Es normal poner etiquetas a las distintas etapas de la historia de un país y hablar, por ejemplo, de la España antigua, la España medieval o la España moderna. En el caso de Grecia, sin embargo, la distinción entre Grecia clásica y Grecia moderna no siempre es inocente y responde a una mera clasificación cronológica. Quizás porque el período más valorado e influyente de su historia se remonta a la Antigüedad, muchos estudiosos se han empeñado en trazar una frontera infranqueable que niega cualquier tipo de continuidad cultural y étnica entre los griegos antiguos y los modernos. Como si estos últimos fueran una especie de indignos sucesores, que habitan el mismo territorio que sus gloriosos antepasados y hablan una forma evolucionada de su prestigiosa lengua, contaminada con elementos extraños. Para superar esa tendenciosa dicotomía entre Grecia clásica y Grecia moderna a mí me gusta utilizar la expresión Grecia eterna. Ese es precisamente el título del libro que hoy comentamos.

La Grecia eterna no es un libro reciente. Fue publicado en 1908 y la editorial

Renacimiento lo reedita ahora en su colección

Los Viajeros con presentación de

Aurora Luque. Su autor,

Enrique Gómez Carrillo (1873-1927), fue un personaje peculiar. Nacido en Guatemala, emigró a Europa donde entró en contacto con los círculos literarios de París y Madrid. Fue nombrado cónsul de su país en Francia y llegaría a ser condecorado con la Legión de Honor por su promoción de la cultura francesa y su labor como corresponsal durante la Primera Guerra Mundial. Escritor prolífico, cultivó la ficción, la crítica literaria y, sobre todo, el periodismo. Sus crónicas internacionales, que cubren lugares tan variados como Rusia, Japón, Egipto, China o Palestina le valieron el título de

príncipe de los cronistas. Buena prueba del prestigio de Gómez Carrillo es el hecho de que su libro sobre Grecia fuera traducido un año después al francés con prólogo de Jean Moréas, autor del que ya hablamos en otra ocasión en

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ. Fue conocido también por su vida bohemia y mujeriega. Estuvo casado,

entre otras, con la célebre actriz y cantante Raquel Meller y se le

llegó a relacionar con la entrega a las autoridades francesas de la

espía Mata-Hari.

|

| Enrique Gómez Carrillo |

Cuando Gómez Carrillo viaja a Grecia, en los albores del siglo XX, se encuentra un país que ha experimentado una intensa transformación desde su independencia del dominio turco, apenas setenta años antes, y que todavía no ha alcanzado las fronteras que hoy conocemos. La crónica se inicia cuando el barco en el que navega el autor atraviesa el estrecho de Mesina y se adentra en lo que él llama

el mar de la Odisea. Pasa de noche junto a las Islas Jónicas, que apenas se distinguen en la oscuridad, pero le sirven de pretexto para lanzar una primera andanada contra la ciencia alemana, la geografía y la filología, que ponen en duda que la Ítaca actual pueda ser la patria de Ulises.

La geografía es una demoledora de leyendas, casi tan absurda como la filología. Para probar lo que se propone, no sólo ha cambiado el sitio de las islas, de los puertos, de los mares, sino que ha llegado a decir que Ulises, el divino Ulises, encarnación del alma helénica, fue, no un griego, sino un fenicio.

Gómez Carrillo no viaja solo, lo hace en compañía de un tal Mauricio, que será su interlocutor a lo largo del recorrido y con el que intercambiará opiniones y puntos de vista sobre diversos temas. Una vez en tierra, el trayecto entre el Pireo y Atenas les sirve para descubrir la luz, el cielo y el paisaje del Ática y establecer semejanzas con el de España. Ya en Atenas el autor se sorprende por encontrarse con una ciudad moderna, con un pequeño París, de amplias avenidas y edificios neoclásicos.

¡Atenas, la nueva Atenas que ha resucitado de una muerte milenaria, la Atenas libre, fuerte y docta soñada por Byron, hela aquí! En verdad, yo nunca me la figuré tal cual hoy aparece en mis primeras peregrinaciones callejeras. A fuerza de oír hablar de su esclavitud, la creí vestida a la oriental, con trapos violentos y joyas vistosas.

Es una ciudad elegante, animada, lujosa, limpia, rica y digna. Por ninguna parte un mendigo, ni una tienda sórdida, ni un grupo andrajoso. En este sentido, Roma es más oriental que Atenas.

Atenas es occidental, como una ciudad de Francia, como una ciudad de España.

-Parece -me dice Mauricio- una capital de provincia francesa, poblada por españoles.

|

| La avenida Panepistimíu y la Academia Nacional a principios del siglo XX |

|

| La plaza Sίntagma en 1901 |

Siguen un par de capítulos sobre

la raza eterna y

el alma nacional, conceptos que nos resultan un tanto trasnochados, pero en los que se apoya el autor para defender la continuidad cultural entre la Grecia antigua y la moderna. Su mente traza fácilmente similitudes entre los griegos actuales y los estereotipos clásicos. El heroísmo demostrado durante la Guerra de Independencia contra los turcos es parangonable a las hazañas de la Antigüedad. En otro capítulo, titulado

El alma pagana, insiste en la supervivencia del paganismo en algunos aspectos de la religiosidad moderna: los dioses griegos han traspasado sus poderes e intercambiado su figura con los santos cristianos; Asclepio ha sido sustituido por la Virgen de Tinos.

Como todo viajero occidental Gómez Carrillo se siente atraído por los restos del pasado clásico, pero se acerca a ellos con una mirada distinta a la del arqueólogo, el filólogo o el académico, ante cuyas teorías ya hemos visto que experimenta cierta prevención. La Antigüedad se despoja del frío academicismo universitario y se vuelve más humana y cercana, cuando uno contempla los escenarios donde se desarrolló.

Toda antigüedad, vista desde aquí, se trueca en una época palpitante que nos interesa, no por su impasible y olímpica lejanía, no por su armoniosa blancura de mármol, no por su carácter majestuoso, sino, al contrario, por su vigor, por su intensidad, por su vida. Lo que nuestros doctos profesores nos presentan cual una era sobrehumana, fue la más humana de las eras. Por eso fue la más grande. Por eso sus vestigios, convertidos en reliquias de mármol o en recuerdos de poesía y de aventuras, están más presentes que los vestigios aún no enterrados de siglos cercanos.

En cualquier caso el autor es buen conocedor de la cultura clásica. Sus visitas al Cerámico, Eleusis, Micenas, Epidauro o Corinto, más que minuciosas descripciones de los restos arqueológicos, le suscitan reflexiones diversas sobre las costumbres del pasado, en las que se muestra deudor de ese academicismo que tanto critica. A diferencia de otros viajeros contemporáneos el esplendor de los restos y las leyendas antiguas no eclipsa su curiosidad por otros períodos de la historia de Grecia. Un par de capítulos se ocupan de la literatura medieval, el ciclo de

Diyenís, las canciones de los

kleftes y las leyendas populares.

|

| Portada de la edición original |

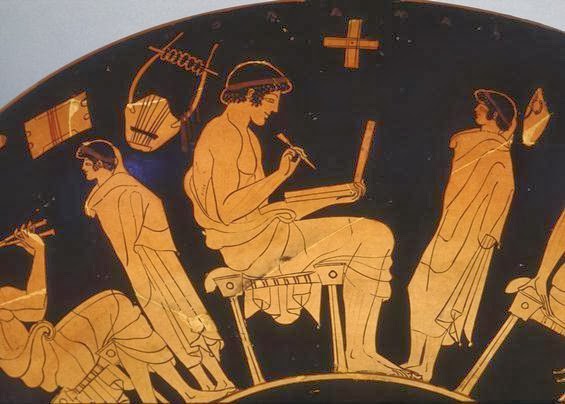

Teniendo en cuenta la personalidad de Gómez Carrillo no podían faltar en el libro unas páginas dedicadas a la vida mundana de la capital griega y a las mujeres atenienses, cuya elegancia es equiparable a la de las parisinas. Se siente fascinado por las antiguas figurillas de terracota, las famosas

tanagras, en las que encuentra un precedente de la moda femenina de su tiempo. Le llama la atención la bulliciosa vida de los cafés, toda una institución social donde los griegos se reúnen para hablar y discutir desde la mañana a la noche sin apenas consumir.

Venid todos a Atenas si queréis saber lo que es el amor perpetuo del café... Porque aquí no hay horas determinadas para reunirse alrededor de las mesitas de mármol. Desde el amanecer los lugares donde se bebe están llenos de gente. Pero cuando digo se "bebe" me expreso mal. En los cafés griegos no se bebe. Se habla, se discute, se perora. Yo no sé cómo los cafeteros no se arruinan. Cada velador pertenece a un grupo, y en cada grupo hay una persona que pide una copa de raki o una taza de moka. Los demás toman agua clara y pronuncian claros discursos. El interior de los establecimientos, por grande que sea, resulta estrecho para la concurrencia desde las diez o las once de la mañana. Después del almuerzo, las aceras se pueblan de mesitas. El café invade la calle. La charla llena la ciudad.

|

| Café Licurgo de la plaza Mitropóleos en 1907 |

El libro se cierra con una curiosa reflexión final sobre los motivos por los que algunos viajeros experimentan cierta desilusión al contemplar la Acrópolis y el Partenón. Es el caso de Chateaubriand, Lamartine, Gautier y el propio Gómez Carrillo.

Si existe en el mundo un santuario que no impresiona con la brusca exaltación, es la Acrópolis. [...] La roca del santuario sólo nos inquieta, obligándonos a recogernos para interrogarnos mentalmente y para examinar los motivos de nuestra desilusión momentánea. Porque aunque no siempre queremos confesárnoslo a nosotros mismos, la desilusión existe, la desilusión es una realidad dolorosa.

La Acrópolis es el santuario de Atenea, la diosa de la razón, perfecta y distante. En contra de lo esperado su visión no provoca una emoción inmediata. Por eso el viajero siente esa frialdad cuando se halla frente a su templo y necesita un tiempo para interiorizar su grandeza.

Más tarde, contemplando desde este mi balconcillo lejano la apoteosis del templo en la claridad de la aurora, he llegado poco a poco a comprender la grandeza divina de la pobre columnata en ruinas. Y lo mismo que el gran Renan, he dicho en voz baja, sin exaltarme, mi oración ante la Acrópolis:

"¡Diosa de los ojos verdes, bendita seas!..."

|

| Vista de la Acrópolis desde el templo de Zeus Olímpico |

El libro de Enrique Gómez Carrillo puede parecer anticuado en ciertos aspectos y alejado de nuestra sensibilidad, pero es un testimonio valioso sobre la sociedad griega de la época y los intereses de quienes recorrían Grecia a principios del siglo XX, muy diferentes a los de los visitantes actuales, que rehúyen el bullicio de la capital en busca de pintorescos destinos de sol y playa. Sea como fuere, siempre ha habido, hay y habrá viajeros que acudan a la irresistible llamada de la Grecia eterna.

Otros testimonios interesantes sobre la Grecia de finales del XIX y principios del XX: